2024年05月8日

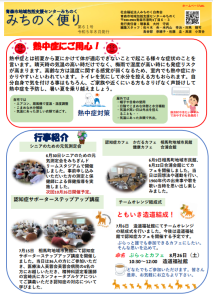

みちのく便り 令和6年5月号

みなさんこんにちわ!地域包括支援センターみちのくです。

今年は積雪が少なく雪かきに悩まされることもなくあっという間に春ですね。

桜が咲き、こいのぼりが空を泳ぎ、晴天が続くと気持ちも晴れ晴れしますね☺。

さて、みちのく便り 令和6年5月号(第65号)が完成しました。

今回は開催したイベントや新しい認知症の相談の場などを掲載しております。

是非ご覧ください!

【今月のトピックス】

〇「タッチ✋認知症展~たすけあい つながりあえる ちいきをめざして~」

初開催!当日の様子

〇新しい運動の場「ケヤグー運動の会」が始まりました!

〇出前講座の依頼について

〇電子レンジでできる簡単レシピ♪

〇「認知症よろず相談会」を開催します。お気軽にお立ち寄りください!

2024年03月9日

保健師高坂のちょっとお得な話⑤

みなさんこんにちは。

地域包括支援センターみちのくの保健師の高坂です。

前回は食事についてお話しましたが、今回は「冬でもできる!ながら体操のすすめ」についてお話しようと思います。

・高齢者の一日の目標歩数

みなさん一日どのくらい歩いていますか?

健康日本21(第三次)によりますと65歳以上の高齢者の

一日の目標歩数は約6000歩と示されています。

万歩計やスマートフォンに歩数計の機能がある方なら一日の歩数がわかるかと思いますが、機会がないと実際6000歩と言われても想像しにくいですよね。

6000歩を距離にしたらどのくらいか?というと

まず「一歩何㎝か」を知る必要があります。

歩幅(㎝)は「身長-100」で求めることができます。

例えば身長155㎝の方だと「155-100=55㎝」となり、一歩が約55㎝という計算になります。

55㎝×6000歩=330000㎝

単位を直すと3.3㎞です。

身長155㎝の人は約3.3㎞歩くと歩数が6000歩ということになります。

身長が変われば歩幅も変わってきますし同じ身長でも個人差があるのであくまで目安です。

歩幅は人によって違うので、一概に3.3㎞歩いてくださいとは言えないのですが、参考にしてください。

とはいえ一度に3.3㎞歩くのは大変なので、朝のウォーキングで1㎞、夕のウォーキングで1㎞、など少しずつ取り組めると良いと思います。

まずは一週間に1回、外に出て歩く機会を作れるとよいです。

1㎞も歩けない!という方は近所を散歩するところから始めて徐々に距離を伸ばしていきましょう。ご自身で無理なく続けることができる目標をたててくださいね。

ちなみに、合浦公園の入り口から入り遊歩道をぐるっと一周して入り口に戻ると約1.6㎞です。

朝夕と合浦公園を散歩したら6000歩は達成できるかも??

・歩かないとどうなる?

普段タクシーやバスを利用してあまり歩かないという方や、冬になり雪で転ぶのが怖いからと外を歩く機会が減ってしまっている方も多いと思います。

今年は暖冬で例年に比べると積雪がとても少ないですが、道路が凍っていたりところどころに雪があり危険な状態には変わりないようです。

でも歩くのを控えると太ももやふくらはぎの筋肉も落ちてしまい、春先にいざ散歩にでも…と思ったら前より歩けなくなっていた、なんてことにも繋がりかねません。

また足の筋肉が落ちると今まではなんともなかった家の中でも困ることがでてくるかもしれません。

階段の昇り降りが難しくなったり、カーペットのわずかな段差につまずき転倒してしまう可能性も出てきます。

動かないことで心肺機能が低下することも考えられます。

そうならない為に冬の間は自宅でできる簡単な体操やストレッチを行い筋力、体力を維持しましょう。

・ながら体操のすすめ

今まで運動習慣がない方が「よし!毎日体操するぞ!」と意気込んでもなかなか続けることが難しいですし、できない日が続くと「やーめた!」となりがちです。

少しずつでも続けることが大切なので、私がおすすめしたいのは「ながら体操」です。

その名の通りテレビを見ながら、歯磨きをしながら、寝ながら等なにかのついでに運動の時間を作って習慣づけていきましょう。

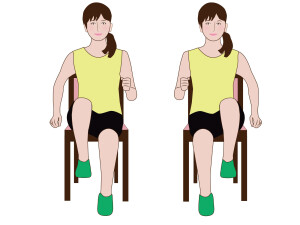

みなさんテレビはソファや椅子に座って見ますか?

椅子に座っているならながら運動のチャンスです!

椅子に浅く腰掛け、落ちないように注意しながら、かかとやつま先の上げ下げをしたり首を左右に傾けたり、回したり、肩をぐるぐる回す、座ったまま足踏みするのもGOODです。

朝起きたら起き上がる前に布団の中でストレッチを行いましょう。

寝ている間は筋肉も縮こまっているので急に立ち上がったり動き始めると危険です。

仰向けに寝転がったままでも起き上がって座った状態でも構いません。

両手を頭の上に伸ばしうーん!と伸びてみましょう。

ゆっくりと深呼吸をすると身体の中に酸素をたくさん取り込むことができ、身体も目覚めます。

手と足をグー、パーと握ったり開いたりを5~10回行いましょう。

ぽかぽかと身体が温まってくるかと思います。

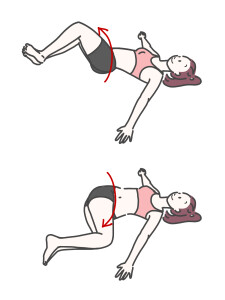

仰向けの状態で膝を立て、そのまま膝を左右にパタンパタンと倒しましょう。

股関節を柔らかくする効果があります。痛みがある方は無理をしないでくださいね。

簡単な動きですし3つくらいならできそうな気がしませんか?

歯磨きや洗い物の合間にシンクや洗面台に掴まりながらアキレス腱のストレッチもできますよ。

上体は起こしたままどちらかの足を後ろに下げて、心地よいとこまで伸ばしましょう。

勢いをつけると危険ですのでゆっくりと行いましょう。

体操・ストレッチ中はどこの筋肉が動いているか、伸びているかを意識すると効果がアップします。

・買い物しながら…

大きな声では言えませんが冬の間のおすすめウォーキングコースはスーパーやショッピングモールです。

床が濡れているときもあるので注意は必要ですが、ご自身のペースで歩けますし買い物ついでに歩数も稼ぐことができます。

疲れたら休めるベンチや椅子も備わっていることが多いので、買い物ついでにウォーキングしてみましょう。

お店によってはウォーキングツアーを企画しているところもあるので参加してみるのもよいと思います。

買い物ついでといえば…

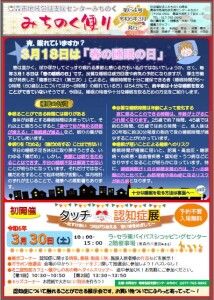

令和6年3月30日(土)10時~15時まで、ラ・セラ東バイパスショッピングセンターさんの二階催事場にて

「タッチ✋認知症展」を開催することになりました。

タッチにはふれる、さわる、という意味があり認知症について触れてもらいたいという意味を込めました。

サブタイトル~たすけあい つながりあえる ちいきをめざして~

の頭文字もタッチになっております。

高齢化が進み、地域で暮らす認知症の方も増えてきていますが、まだ古い知識や心ない偏見があるのが現状です。

認知症について難しく考えるのではなく、気軽に触れることができる展覧会になっているので買い物ついでにぜひ遊びに来てください。

↓クリックすると拡大できます↓

2024年03月4日

みちのく便り 令和6年3月号

地域包括支援センターみちのくです。

春のような暖かな日が続くと思いきや、次の日には大雪…そんな日の繰り返しで、身体もお疲れではないでしょうか。

寒暖差が大きいと体調を崩しやすいので、お気をつけてお過ごしください。

さて、みちのく便り 令和6年3月号(第64号)が完成しました。今回は睡眠の話やヒートショックの他、初開催のイベントのお知らせが2つあります。ぜひご覧ください。

【今月のトピックス】

〇 3月18日は「春の睡眠の日」

〇 【お知らせ】タッチ認知症展 ~たすけあい つながりあえる ちいきをめざして~

〇 ヒートショックにご用心!

〇 【お知らせ】「ケヤグー運動の会」で運動しませんか?

【広報紙は下の画像をクリック!】(全2ページ)

2024年02月27日

「タッチ!認知症展」開催のご案内

みなさんこんにちは。

令和6年3月30日(土)午前10時~午後3時

ラ・セラ東バイパスショッピングセンター2階催事場にて

「タッチ!認知症展」を開催します。

認知症について気軽に触れることのできる展示会になっておりますので、買い物ついでに遊びにきてくださいね。

内容は認知症に関する展示コーナーや、キッズコーナー、ミニ認知症カフェ、ガラポン抽選会(ハズレなし!)

となっております。

地域包括支援センターみちのくの職員も常駐しているのでなにか困りごとがあれば声をかけてくださいね。

2023年12月18日

保健師高坂のちょっとお得な話④

みなさんこんにちは。地域包括支援センターみちのく保健師の高坂です。

早いもので今年も最後の月になりました。

12月はクリスマスに大掃除、お正月を迎える準備などで大忙しですね。

今年はスーパーエルニーニョの影響で暖冬といわれていますが青森市の降雪はどの程度になるものか気になりますね。

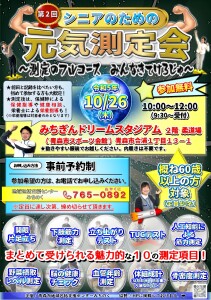

さて、今回のコラムは10月26日に行われた「第二回シニアのための元気測定会 ~測定のフルコースみんなきてけろじゃ~」について振り返りお話したいと思います。

元気測定会は10種類の測定をまとめて受けることができ、測定後は保健師による保健指導も受けることができる!まさに一石二鳥のお得な測定会です。

第一回開催時は栄養士による講話を行い、大盛況でしたので第二回では栄養指導をお願いしました。

測定内容は↓

①立ち上がりテスト ②TUGテスト ③下肢筋力測定 ④開眼片足立ち ⑤血管年齢測定

⑥脳の健康チェック ⑦野菜摂取レベル測定 ⑧AI(人工知能)による筋力測定

⑨骨密度測定 ⑩体組成計(体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪など)

⑪栄養指導(体組成計での測定で筋肉量が標準範囲より下の方を対象者としました)

⑫保健指導

となっており測定会に参加された方からは

「自分の今の状態を知ることができてよかった」

「とても参考になりました」

「この測定会を通して食事、運動に気を付けていきたいと思った」

等々嬉しい声を聴くことができました。

測定して終わり…ではありませんよ!

今のご自身の状態を知ることがスタートです!

ということで、食事について保健師視点でアドバイスさせていただきます。

一日三食、バランスよく食べることが理想とされていますが…これがなかなか難しいですよね。

高齢者の方からは「朝起きるのが遅いから朝昼兼用で食べている」、「日中動かなくてお腹が空かないから一日二食にしている」という声をよく耳にします。

長年の生活習慣を変えるのはとても根気がいることで、現在一日二食の方に「明日から一日三食食べましょう!」と伝えてもすぐに行動に移すのは難しいのかなと思います。

ですが、一日二食だと低栄養、低体重が心配です。

栄養が足りないと体重が減少➡体重が減少すると筋肉も痩せて落ちてしまう➡筋力が低下すると歩行に支障がでたり、転倒してしまう➡現在できていることができなくなったり、自宅での生活が難しくなってしまう可能性が…

そうならないためには低栄養を予防することが大切です。

〇上手な間食を〇

食事内容を見直したり、食事回数を増やすのはなかなか難しいと思うので、

まずは間食をうまく活用しましょう。

間食ならいつもしてるよ!という声が聞こえてきそうですが、いわゆるおやつ(ケーキ、お饅頭、せんべい)ではなくタンパク質やカルシウム、ビタミン、食物繊維を補えるような食べ物を選ぶのがポイントです。

・タンパク質やカルシウム

ヨーグルトやチーズ、牛乳などの乳製品、プリン、アイスクリーム、カルシウム入りウエハースなど

・ビタミン

フルーツやフルーツゼリーなど

旬のものだと栄養価も高くて良いです。

バナナやキウイなど通年価格が安定しているものも取り入れやすいかと思います。

・食物繊維

さつまいも、ドライフルーツ、ところてんなど

また栄養補助食品を活用するのもよいと思います。

ドリンクタイプやバータイプなどありスーパーやドラッグストアで売られているので探してみてください。

注意点がいくつかあります。

・間食は100~200kcal程度にしましょう。

→食べ過ぎると逆に肥満の原因になります。

・食べる時間は昼食から3時間後を目安に。

→間食が原因で夕飯が食べられなくなると元も子もありません。午後3時の間食であれば日中にカロリーを消費できますし、夕食もしっかり食べることで低栄養を予防できます。

・塩分、糖分の摂りすぎに気を付けましょう

→高血圧や糖尿病の原因にもなります。

※なおかかりつけ医から食事の制限など指示されている場合は自己判断ではなく必ず医師と相談しましょう※

〇水分補給をしましょう〇

歳を重ねると身体の中の水分量が少なくなりますが、喉の渇きを感じづらくなったりトイレに行くのが億劫だからと水分摂取を控えてしまう傾向にあり、脱水症になりやすいです。

水分は飲み水だけではなく食事からも摂ることができますが、食事回数・量が少ないと水分も足りていない場合があります。

夏は熱中症予防で積極的に水分補給をしていた方も多いかと思いますが、寒くなるとトイレに行くのも億劫になり、自然と水分摂取量も少なくなりがちです。

喉が渇いてからではなく飲む時間を決めて水分補給をすると良いです。

高齢者の身体は約50%が水分だと言われています。

成人は約60%と言われているので若いころより10%ほど少なくなっているのでなおさら水分補給が必要です。

朝起きた時、食事の際、午前と午後に一回ずつ、入浴の前後、就寝前に一回等…

水やお茶だけではなく牛乳や飲むヨーグルトなどでカルシウムを補給したり、イオン飲料でミネラルや塩分・糖分を補給することも大切です。

ちなみに薬局等で売られている経口補水液ですが、水分補給として普段から飲むのはおすすめしません。

経口補水液は胃腸炎で下痢や嘔吐が酷く水分摂取が難しい時や熱中症等の脱水症の食事療法として用いることを目的としておりスポーツドリンクより電解質(ナトリウム、カリウムなど)が高く、糖分が低くなっているので高血圧や腎機能が低下している方は必ず医師に相談して飲むようにしてください。

〇いつもの食事にちょい足しで手軽に栄養をプラス〇

間食の他に、現在の食事内容を見直すのも効果的です。

ご飯とみそ汁をいつも食べているならご飯にしらすや鰹節をかけるだけでタンパク質をプラスすることができます。

みそ汁にはお豆腐を加えたり、油揚げやお麩など包丁を使わずに手軽にプラスできるものを利用するのもよいと思います。

みそ汁に豆乳を入れると味わいもまろやかになりタンパク質もプラスできるのでおすすめです。

うどんを食べる場合も素うどんではなくわかめやかまぼこ、ちくわや卵、油揚げなどを加えると手軽にタンパク質やミネラルをプラスできます。

またレトルトのお惣菜を活用するのもおすすめです。

ひじきや卯の花、きんぴらごぼうやマカロニサラダなどたくさん売られているので好みのものを選ぶと良いでしょう。

消費期限が長く設定されているので災害など非常時にも役立ちますし、少量で売られているので食が細い方でも使いやすいと思います。

なお開封したら冷蔵庫で保存しその日のうちに食べきるようにしてくださいね。

包丁やガスを使わなくてもよいので手軽にできるかなと思います。

食事内容をガラっと変えたり、食事回数を増やすのは難しいかもしれないですが、間食の内容や少しの工夫で栄養価をアップさせることなら簡単にできそうな気がしませんか?

無理なくできることを取り入れぜひ続けてみてくださいね。

☆まとめ☆

・今の食事にちょい足ししたり間食の内容を工夫して栄養をしっかり摂りましょう。

・水分摂取の時間を決めて脱水を予防しましょう。

・水分補給はお水だけではなく栄養補給できる飲み物も取り入れましょう。

ちょっと早いですがみちのく便り令和6年新春発行号が刊行されました。

写真が多く内容盛りだくさんです!

元気測定会の様子も掲載されていますのでどうぞご覧ください。

それではみなさん良いお年を~☆

2023年10月11日

保健師高坂のちょっとお得な話③

みなさんこんにちは。地域包括支援センターみちのく保健師の高坂です。今年の夏は異常な暑さで残暑も厳しかったですが、やっと気温も下がりいくらか過ごしやすい季節に…というよりは一気に寒くなりましたね。 日中と朝晩の寒暖差も大きいので油断していると私のように風邪をひきますよ~。 栄養のある食事と十分な睡眠、適度なストレス発散を心がけていきましょう。

さて、今回のテーマは「認知症」についてです。コラムの中で認知症の症状や原因等についてお話すると膨大な量になってしまうので、今回は「認知症サポーター」についてお話したいと思います。あまり堅苦しくならないように気軽に読めるように書きたいと思うのでどうぞお付き合いください。

〇認知症サポーターをご存知ですか?

「サポーター」とは支持者、後援者のことです。認知症サポーターは認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守る支援者として自分のできる範囲で活動します。認知症を自分自身の問題と認識し、友人や家族に学んだ知識を伝えること、認知症の人やその家族の気持ちを理解しようと努めることもサポーターの活動です。なにか特別なことをするというよりは認知症への正しい知識を持ち、地域の認知症の方をさりげなく見守るのがサポーターの役割です。

〇ステップアップ講座って?

認知症サポーターになるとステップアップ講座を受けることができます。認知症についてより深く学びたい方、認知症の方や家族のためにボランティアで活動したい方はこのステップアップ講座を受講していただきたいです。認知症についての基礎的な知識に加え、プラスαでもっと学びを深めることができます。

〇チームオレンジって?

チームオレンジは認知症の当事者の方を含む地域のボランティアチームです。認知症の普及啓発のシンボルカラーがオレンジなのでそこからチームオレンジと呼ばれています。認知症の方が地域で暮らし続けることができるように、チーム内でできることを話し合い活動していきます。チームのメンバーは本人、家族、地域のサポーター、多職種の職域サポーターから構成されます。

〇認知症サポーターになるには?

認知症サポーター養成講座は5人以上集まる場であればどこでも開催できます。キャラバン・メイトと呼ばれる講師がその場に出向いて認知症サポーター養成講座を開講します。受講料は無料、どなたでも受講できます。小中学校などの教育施設、町内会、警察、消防署、一般企業など様々な場所で認知症サポーターが誕生しています。

実は青森市の認知症サポーター、キャラバン・メイトの数は非常に少ないのが現状です。全国では認知症サポーター+キャラバン・メイト数の人口に占める割合が10.8%なのに対し、青森市では7.9%となっています。是非もっと多くの青森市民の方々に認知症サポーターになっていただきたいです。地域に認知症サポーターが増えることで自然と見守りの目が増えます。さりげなく見守りや支援ができる人が増えることで、認知症の方がその人らしく地域で生活することができるようになるといいなと思います。

ちなみに私は地域包括支援センターの業務に携わって初めて「認知症サポーター」を知り、養成講座を受講しました。また先日キャラバン・メイトの研修を受講したので今後は講師として認知症サポーターの養成に貢献したいと思っております。

ちなみに私は地域包括支援センターの業務に携わって初めて「認知症サポーター」を知り、養成講座を受講しました。また先日キャラバン・メイトの研修を受講したので今後は講師として認知症サポーターの養成に貢献したいと思っております。

青森市は「認知症になっても安心して暮らせるまち」を目指しています。認知症は誰でもなりうる身近なものです。もし認知症になっても家族や地域住民の理解とちょっとした手助けがあれば、住み慣れたこの町で暮らし続けることができます。そのためには私たち一人ひとりが認知症を他人事ではなく自分のことと捉え、認知症についての正しい知識を持つことが大切だと強く思います。

〇認知症予防に効果的な食事って?

認知症予防にはバランスの良い食事が大切です。青魚、緑黄色野菜や果物、大豆製品は積極的に摂ってくださいね。

赤ワインが予防に良いと有名なのはご存知ですか?赤ワインは100mlあたりのポリフェノール含有量がトップの食品です。ポリフェノールの抗酸化作用が活性酸素の働きを抑えることで認知症予防にも効果があるといわれています。お酒として飲む場合は120~150mlを目安に飲みすぎには注意しましょう。

飲むのが苦手な方はお料理に使いましょう。牛丼やビーフシチューに入れて煮込むとお店の味になりますよ!

もう一つポリフェノールが豊富なおすすめ食材…黒ニンニクです。生のニンニクを高温、高湿で一か月ほど熟成させたもので、生のニンニクに比べアルギニンやポリフェノールなどの成分が格段に増え、免疫力アップ、疲労回復などの効果が期待できます。青森ならではの食材なのでぜひ取り入れてみてくださいね。

〇お知らせ

11月30日(木)13:30~15:00

ラ・セラ東バイパスショッピングセンター 2階催事場

認知症サポーター養成講座

一般市民の方が対象ですのでお時間があればぜひ参加してみてください。

お申込みは前日までに地域包括支援センターみちのく

017-765-0892 までお願いします。

----------------------------------------

▽認知症サポーター養成講座についてのお問合せ先▽

地域包括支援センターみちのく ☏017-765-0892

青森市市役所高齢者支援課 ☏017-734-5206

認知症サポーター養成講座を受けたい、開講してほしい等相談は随時受け付けておりますのでお気軽にどうぞ。今回のコラムを読んで「認知症についてもっと知りたい!」、「地域のためにボランティアをしたい!」と思ってくれる方がいたらいいなぁ…と思います。

せばまたね~(^^)/

2023年09月21日

【10月26日(木) 開催】第2回『シニアのための元気測定会』のお知らせ

地域包括支援センターみちのくからお知らせです!

6月に開催した「シニアのための元気測定会」ですが、好評につき第2回の開催が決定しました!

下肢筋力測定やバランス測定をはじめ、人工知能(AI)による筋力測定、野菜摂取レベル測定、体組成計(体脂肪率・筋肉量・内臓脂肪など)、骨密度測定など…全10種の測定項目と、保健師による保健指導・健康相談、栄養士による栄養指導もあります。(※栄養指導は対象者のみ)

今回初めて参加される方も、前回参加された方も大歓迎です!前回参加された方は、前回の記録と今回の記録を比較することができますよ!

▲6月の元気測定会の様子です。たくさんの方に参加して頂きました!

参加希望の方は、下記をご参照ください。たくさんのご参加お待ちしております。

━━━━━━━━━ 開 催 内 容 ━━━━━━━━━━

第2回 シニアのための元気測定会~測定のフルコース みんなきてけろじゃ~

日時:令和5年10月26日(木) 10:00~12:00 (9:30~受付)

場所:みちぎんドリームスタジアム(青森市スポーツ会館)2階 柔道場(青森市合浦1丁目13-1)

対象者:概ね60歳以上の方(定員40名)

申込方法:地域包括支援センターみちのく(017-765-0892)へお申し込みください。定員に達し次第、締め切らせて頂きます。

★詳細については、下記のチラシをクリックしてください。

主催 / 青森市地域包括支援センターみちのく

協賛 / 一般社団法人 青森県作業療法士会・東青森地域包括支援センター・株式会社明治・明治安田生命保険相互会社・株式会社フレアス・医療法人 同仁会 小規模多機能型居宅介護事業所なみうち・すかい居宅介護支援事業所・しあわせ介護ケアプラン(※順不同)

2023年08月18日

みちのく便り~令和5年8月号~

みなさんこんにちは。

地域包括支援センターみちのくです。

暦の上では秋ですが、暑い日が続いていますね。

熱中症や脱水に気を付けて、暑い夏を乗り切りましょう!

【トピックス】

・熱中症にご用心!

・行事紹介

・ご存じですか?認知症

・ゆるゆる4コママンガ「夏の終わりのおじいさん」

2023年08月2日

保健師高坂のお得な話②

こんにちは。保健師の高坂です(^^)/梅雨も明けすっかり夏ですね!

今年は脱コロナということでねぶた祭りや花火大会など

夏の風物詩を楽しむ予定の方も多いのではないでしょうか。

さて今回のコラム…いつもレシピばかり紹介するわけにもいかないし…と悩んでいたのですが、先日地域の施設の避難訓練に参加し閃きました。

今回は「防災」についてお話しようと思います。

9月1日は「防災の日」です。

なぜこの日が防災の日になったかというと…

1.台風シーズンであること

2.関東大震災(大正12年9月1日)が起きた日であること

3.伊勢湾台風(昭和34年9月26日)により戦後最大の被害を被ったこと

この三つがが契機になっているそうで

伊勢湾台風が襲来した翌年に閣議で防災の日が制定されました。

恥ずかしながら私は伊勢湾台風を知らず…

関東大震災についても「昔東京で大きい地震があった」程度の認識で、こちらも調べて被害の大きさに言葉を失いました。

内閣府「防災情報のページ」によると、今年は関東大震災から節目の100年目にあたるようで特設ページが掲載されていました。

近年の大震災との比較の表があったのでそこから抜粋させていただきます。

|

死者・行方不明者数 |

全壊・全焼住家 |

|

|

関東大震災 |

約10万5千人 |

約29万棟 |

|

阪神淡路大震災 |

約5500人 |

約11万棟 |

|

東日本大震災 |

約1万8千人 |

約12万棟 |

記憶に新しい東日本大震災と比べると関東大震災の被害がいかに甚大であったかは

想像に容易いかと思います。

また、関東大震災では焼死が約9割、阪神淡路大震災では窒息、圧死が約7割、

東日本大震災では溺死が約9割を占めています。

それぞれ地震の規模を表すマグニチュードは違いますが

同じ地震でもその後火災や津波、建物の倒壊など

どのような被害が起こるかは別ということがわかります。

前置きが長くなりましたが、備えあれば憂いなし!

ということで普段からできる防災について考えていきましょう。

1.家具の置き方の工夫

背の高い家具は倒れてこないようホームセンター等で販売されている家具転倒防止用品を活用し、寝室にはできる限り置かないようにしましょう。

テレビの下に耐震マットを敷いたり、食器棚の戸が開かないようにロックをつけたりガラス飛散防止フィルムを貼ると安全です。

2.食品、飲料水、生活必需品などの備蓄

ローリングストックという方法をご存知ですか?

普段から少し多めに食材、加工品を購入し、使ったら使った分新しく買い直します。

そうすることで常に一定量の食品・日用品を備蓄しておくことができますし、

古い順から食べることで消費期限内に消費することができます。

加熱調理なしで食べることができる食品はガスや電気が止まった時に重宝します。

普段から食べ慣れている食品であれば被災した時も喉を通りやすいのも利点です。

3.非常用持ち出しバッグ

今すぐ避難が必要!となった場合悠長に荷物をまとめる時間はありません。

予め避難に必要なものをバッグに用意しておきましょう。

中身についてはインターネットで検索すると出てくるので調べてみてくださいね。

ポイントは↓

・両手が空くようリュックにつめる:防水、チェストベルトがついてるとよい

・重いと避難の妨げになるので「必要最低限のもの」を厳選する:背負って走れるくらいの重さが目安

・リュックの底に軽いもの(タオルや衣類など)、上の方に重いもの(水、缶詰など)

をつめると軽く感じやすい

私が声を大にして言いたいのはお口のケアができるものを必ず入れてほしいということです。

歯ブラシ、歯磨き粉、フロス、歯磨きシート、マウスウォッシュなど、

※どれか一つは必ず用意しましょう※

歯磨きシートやマウスウォッシュは断水時でも口腔内を清潔にできるのでおすすめです。

災害時にも虫歯予防?いえいえ、災害時に怖いのは肺炎です。

口腔内が汚れていると細菌が繁殖し感染症にかかりやすくなります。

高齢者の方は誤嚥性肺炎の原因にもなり、命を落とすこともあります。

阪神淡路大震災では、震災に関連した肺炎で200人以上が亡くなっており残念ながら後の東日本大震災でも肺炎で亡くなる方が大勢いました。

一方で口腔ケアに力を入れた特別養護老人ホームでは肺炎は一人も出なかったという報告もあります。

過去の教訓を活かしてぜひ備えてもらいたいです。

4.安否確認方法

遠方の家族が被災した場合や日中で別々の場所(職場や学校など)で被災した場合、どのようにして連絡を取り合うか決めていますか?

災害時は電話が繋がりにくくなることも考えられるので確認しておきましょう。

災害時伝言ダイヤル「171」は被災地外の伝言センターを利用するので比較的繋がりやすいようです。

またインターネットが使える環境なら災害用伝言板(Web171)を利用できます。

こちらは各キャリアごとに伝言板を利用でき、その情報を共有しているので相手の電話番号を調べると伝言を見ることができます。

5.避難場所、避難経路の確認

自宅や職場周辺のハザードマップをご覧になったことはありますか?

避難場所や避難経路を普段から確認しておくといざというときに慌てず行動できます。

地域の避難訓練があれば面倒だな…と思わずぜひ参加していただきたいです。

万全に備えていても少なからず被害は出てしまうと思います。

いざ災害が起きてしまった時は地域の力が必要になります。

普段から挨拶等で地域の方との繋がりを持つことも防災の一つなのかなと思います。

長くなりましたがお付き合いいただきありがとうございました。

次回もお楽しみに~(^^)/

2023年06月19日

保健師高坂のお得な話

こんにちは。地域包括支援センターみちのく、保健師の高坂です。

早いもので私が入職してから五か月が経とうとしています。あっという間ですね…

右も左もわからず…地域包括支援センターってどんなところ?介護保険ってどういう仕組み?とまさに0からのスタートでしたが頼れる先輩方と優しい地域の方々のお陰で少しは地域包括支援センターの職員らしくなってきたかな?と思っています。

そんな私ですが今月からコラムを任されまして、何か楽しく役に立つお話を皆さんにお届けしたいと思います。

第一回目は「青森の食!」と題しましてつらつらと書いていこうと思います。

どうぞお付き合いください。

さて、4月に東京で行われたからあげグランプリで

(株)ユニバースさんのからあげが総菜部門の最高金賞に選ばれたのはご存知でしょうか?

おめでとうございます!!

青森県から全国一位が選ばれたのにも驚きですが、なんとマエダストアさんとCubセンターさんも上位10位以内の金賞に選ばれています。青森県はから揚げ激戦区なのですね!

例にもれず、私もから揚げは大好きなのでお惣菜を買ったり、お花見やお祭りのから揚げも食べますし、自分でもよく作ります。

スタミナ源たれに漬け込んだ鶏胸肉に片栗粉をまぶして揚げるのが高坂流です。

このレシピ、早速作ってくれた先輩がいたのですが好評でした!

食べすぎには注意しておいしく楽しく食事ができると良いですね。

保健師なので栄養のお話もしますよ~!

から揚げの栄養素について。

材料となる鶏肉にはタンパク質が多く、ミネラルやビタミンも含まれており、ビタミンB群も摂取することができます。

ビタミンB群は代謝ビタミンとも呼ばれ、タンパク質の代謝を円滑に行うことができるよう潤滑油のような働きをしています。タンパク質だけ摂取してもこのビタミンB群がないとうまくエネルギーに変換することができないのですね。

そしてビタミンB群は水溶性ビタミン(水に溶けやすい性質を持っている)なので一度にたくさん摂取しても尿として排泄されてしまいあまり意味がありません。

毎日少しずつ摂取できると良いです。

ちょっと難しい話になってしまいましたがからあげにはタンパク質とそれをエネルギーに変えるビタミンB群が含まれていて、油で揚げているので高齢者の方にはカロリーも高くおすすめな食品だと思います。

鶏肉は言わずと知れた低カロリー高タンパク食材です。

私、出前講座で「フレイル予防にタンパク質を摂りましょう!」とよくお話していますが身体づくりには欠かせない栄養素なので積極的に摂取していきましょう。

ちょっと体型が気になる方は油で揚げるよりは茹でたり蒸したりがおすすめなのでぜひ食卓に取り入れてみてくださいね。

え?茹でるのも蒸すのも面倒?

そういう時は…何にも考えず鶏もも肉を一枚丸ごとどーん!とお米と一緒に炊飯器で炊いてしまいましょう!

我が家ではお米3合に対し鶏もも肉を一枚入れています。

鶏肉の旨味たっぷりのなんちゃってカオマンガイのできあがりです。お塩をふって召し上がれ。

カオマンガイは”カオ”は米、”マン”は油、”ガイ”は鶏の意味だそうです。

本来はタイ米を油で炒め、鶏のスープで炊き上げたご飯の上に蒸した鶏肉を乗せ、そこにタレをかけた料理だそうですが…

炊きあがった鶏肉は柔らかくて食べやすいのでなんちゃってカオマンガイ作ってみてくださいね。

もちろん余裕がある方は人参、ごぼう、油揚げなどを入れて炊き込みご飯にしても◎

一つ注意点があります!

作るときは予約炊飯ではなくすぐ炊くようにお願いします。

テーマが「青森の食」ということで旬の食材についても調べてみましたよ~!

全国的にはきゅうり、ズッキーニ、ソラマメ、スナップエンドウなどが旬らしいのですが…青森は本州最北端だからか旬という感じではないような…???

と思い調べてましたら…なんと!「青森の旬カレンダー」なるものを発見しました。

覗いてみると今が旬の食材とこれからが旬の食材が写真付きで掲載されてるじゃないですか!

通年手に入る食材や下にスクロールしていくとカレンダーで旬の時期がわかるようになっていました。

旬のものはおいしいのはもちろんですが栄養素も多く含まれています。

また旬のものを食べると免疫力もアップします。いいこと尽くしです!

これからの季節だと根曲がり竹やミズが旬のようです。

どちらも下ごしらえには手間がかかりますがおいしい青森の味ですよね。

青森県農林水産部総合販売戦略課で運営している「あおもり産品情報サイト 青森のうまいものたち」というサイトの中に「青森の旬カレンダー」が掲載されているので興味のある方は検索してみてください。

おいしいごはんを食べて健康にいきいき生活できるといいですね。

はじめてのコラム、いかがでしたでしょうか?

感想や取り上げて欲しいテーマなどありましたら高坂までお気軽にどうぞ。

次回は8月にお会いしましょう!

せばまたね~(^_-)-☆

- LINK

-300x225.jpg)

-300x225.jpg)